Il Mistero della Torre Spostata: Aristotele Fioravanti, i Templari di Bologna e la Leggenda del Tesoro Nascosto

Introduzione: La Lapide di Strada Maggiore e un Enigma Secolare

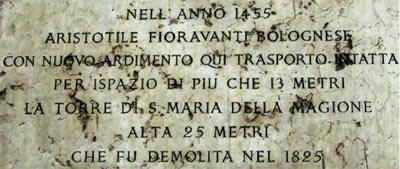

A Bologna, al civico 82 di Strada Maggiore, una lapide in marmo cattura l'attenzione, narrando una storia che sfida il tempo e l'ingegno umano. L'iscrizione recita: "Nell’anno 1455 Aristotele Fioravanti bolognese, con straordinaria abilità, qui trasportò intatta per oltre tredici metri la torre di Santa Maria della Magione, alta venticinque metri, che fu demolita nel 1825". Questa epigrafe non è solo un ricordo, ma una testimonianza di uno degli eventi più sorprendenti mai avvenuti in città: lo spostamento di un campanile mantenendolo perfettamente verticale.

L'esistenza stessa di questa lapide, eretta secoli dopo l'impresa, sottolinea come l'evento non fosse percepito come una semplice operazione edile, ma come un prodigio che sfidava la comprensione comune dell'epoca. Muovere una torre di quasi 25 metri, con una fondazione di ulteriori 5 metri e un peso stimato di 400 tonnellate, per una distanza di oltre 13 metri, era un'impresa al limite del miracoloso per il XV secolo. La memoria civica di Bologna ha voluto immortalare quest'atto di ingegno, trasformandolo in un racconto fondativo che celebra la straordinaria capacità dei suoi abitanti.

Ma come fu possibile realizzare un'impresa così straordinaria in un'epoca priva delle moderne tecnologie ingegneristiche? E, soprattutto, quale fu la vera motivazione dietro un intervento così insolito e dispendioso? Questo rapporto si propone di esplorare il genio di Aristotele Fioravanti, la complessa storia dei Cavalieri Templari a Bologna e la persistente leggenda di un tesoro nascosto che, per secoli, ha alimentato speranze e demolizioni.

Aristotele Fioravanti: Il Genio del Rinascimento che Mosse le Torri

Biografia e Prime Imprese

Aristotele Fioravanti, il cui vero nome era Ridolfo di Fioravante Fioravanti, nacque a Bologna tra il 1415 e il 1420 da una famiglia di costruttori di origine pistoiese. Il soprannome "Aristotele" gli fu attribuito per la sua eccezionale genialità, un parallelo con il filosofo greco che ne sottolineava la profonda acume intellettuale. La sua carriera, che lo avrebbe portato a essere riconosciuto come uno dei più importanti architetti e ingegneri del Rinascimento italiano, iniziò a Bologna già nel 1443.

Il suo primo intervento documentato fu il sollevamento e l'installazione di una nuova campana sulla Torre dell'Arengo di Bologna, un'operazione che già allora dimostrò la sua notevole abilità nella gestione di strutture di grandi dimensioni. Rapidamente, Fioravanti si affermò come un maestro dell'architettura civile e ingegneristica, lavorando per diverse città italiane. Contribuì alla consolidazione della Porta Galliera a Bologna e fu coinvolto in progetti a Firenze per Cosimo de' Medici, a Milano al servizio di Francesco Sforza, e a Mantova, dove raddrizzò la torre Cerese. La sua fama si diffuse, nonostante un incidente a Venezia dove il campanile di San Michele Arcangelo, da lui raddrizzato, crollò poco dopo il completamento dei lavori. Fu anche eletto "massaro dell'arte dei muratori" in due occasioni, nel 1456 e nel 1472.

L'Incredibile Traslazione della Torre della Magione (1455)

L'impresa che consacrò Aristotele Fioravanti alla storia e gli valse l'appellativo di "maestro che muove le torri" fu la traslazione del campanile di Santa Maria del Tempio a Bologna, avvenuta nell'agosto del 1455. La torre, un'imponente struttura in muratura di 4 metri di lato e quasi 25 metri di altezza, con ulteriori 5 metri di fondazione, pesava circa 400 tonnellate. L'obiettivo era spostarla intatta per oltre tredici metri.

Fioravanti impiegò tecniche innovative che combinavano conoscenze tradizionali con approcci pionieristici. Per prima cosa, espose le fondazioni della torre e scavò un ampio canale che conduceva alla nuova posizione desiderata. All'interno della torre, rimosse il pavimento del pianterreno e continuò lo scavo fino al livello del canale. Il fondo della torre e l'intero percorso del canale furono pavimentati con uno strato di pietrame per garantire una superficie compatta e stabile.

Il cuore del suo sistema consisteva nell'inserimento di rulli di legno, cerchiati in ferro (cilindri di rovere), posizionati su travi di quercia lungo il percorso. Una piattaforma di assi trasversali fu costruita forando le fondazioni della torre. Successivamente, il diaframma tra i pali della piattaforma e le fondazioni originali fu demolito, "tagliando" di fatto la torre dal suo supporto originale e facendola poggiare interamente sulla piattaforma e sui rulli. Per la spinta, furono utilizzate leve, mentre sul lato opposto, una serie di argani collegati alla piattaforma, con l'ausilio di grosse viti senza fine, avviava l'opera di trazione. L'ingegnere non solo riuscì a far scorrere la torre mantenendola perfettamente in equilibrio, ma corresse persino un'inclinazione preesistente di oltre un metro.

L'operazione, che durò quattro lunghissimi giorni, si svolse sotto gli occhi di una folla incredula e terrorizzata. Durante il tragitto, un'improvvisa e violenta pioggia riempì d'acqua la fossa scavata, provocando un cedimento e un momento di panico generale. Tuttavia, Fioravanti non si perse d'animo, adottando le contromisure necessarie che permisero alla torre di riassestarsi e di proseguire il suo percorso fino al completamento. Per dimostrare la sicurezza dell'operazione e placare le paure dei presenti, Fioravanti compì un gesto audace: fece salire il figlio sulla sommità della torre, dove il giovane rimase fino al completamento dello spostamento, suonando la campana per annunciare il successo dell'impresa.

Il successo di Fioravanti in un'impresa così complessa e visibile dimostrò il potere dei principi ingegneristici applicati, andando oltre la mera forza bruta. Questo contribuì a consolidare la sua fama internazionale e ad attirare l'attenzione di altre grandi menti del suo tempo. Il fatto che Leonardo da Vinci stesso abbia considerato l'impresa di Fioravanti come un precedente per il suo progetto di sollevare il Battistero di Firenze evidenzia come il lavoro del bolognese servì da ispirazione e punto di riferimento per ambiziose opere ingegneristiche, contribuendo in modo significativo ai progressi intellettuali e pratici del Rinascimento. La sua capacità di correggere l'inclinazione della torre, inoltre, rivela una comprensione sofisticata delle dinamiche strutturali, ben oltre un semplice approccio per tentativi ed errori.

Per il suo ingegno e la sua audacia, Fioravanti ricevette non solo il compenso pattuito dal committente, Achille Malvezzi (100 Lire), ma anche un premio dal colto Cardinale Basilio Bessarione (50 Lire). L'eco della sua impresa si diffuse ampiamente, con un resoconto dettagliato inviato a Francesco Sforza, Duca di Milano, e la sua abilità divenne un vanto conteso da molte città italiane e sovrani stranieri.

International Acclaim e Misterioso Fine

La fama di Aristotele Fioravanti varcò presto i confini italiani. Nel 1465, fu chiamato alla corte di Mattia Corvino, re d'Ungheria e Croazia, per progettare opere difensive contro le incursioni turche, tra cui il castello di Buda. A Budapest, Fioravanti fu nominato primo architetto militare del regno e insignito del titolo di Cavaliere. Il sovrano ungherese gli concesse persino il privilegio di coniare monete con la sua effigie, un onore rarissimo per un architetto.

Tuttavia, questo privilegio gli causò problemi al suo ritorno in Italia: fu arrestato con l'accusa di falsificazione di denaro a causa delle monete ungheresi, e venne rilasciato solo grazie all'intervento personale di Mattia Corvino. Nel 1475, Fioravanti si trovò anche in difficoltà finanziarie, essendo debitore per affitti non pagati relativi alla gestione di un mulino a Castenaso.

La sua carriera raggiunse l'apice quando, nel 1475, ricevette un'offerta ancora più prestigiosa dallo Zar Ivan III il Grande, che lo invitò a Mosca con l'obiettivo di progettare nuove fortificazioni e ridefinire l'architettura del Cremlino, trasformando Mosca in una capitale all'altezza delle grandi città europee. Fioravanti si trasferì alla corte dello Zar, accompagnato dal figlio Andrea e da un giovane assistente di nome Pietro.

In Russia, il suo contributo fu monumentale. Progettò la maestosa Cattedrale dell'Assunzione (costruita tra il 1475 e il 1479) all'interno del Cremlino, combinando elementi bizantini e rinascimentali con tecniche costruttive all'avanguardia, come l'uso di catene in ferro e volte sottili, dette "a foglio", che non si erano mai viste in Russia, anticipando concetti simili al moderno cemento armato. Partecipò anche ad altri lavori del Cremlino , costruì un ponte di barche sul fiume Volchov nel 1478 e divenne persino zecchiere dello Zar, coniando monete d'argento con l'effigie di un santo.

La traiettoria della carriera di Fioravanti, da ingegnere comunale a Bologna a esperto conteso dai monarchi europei, illustra il crescente valore attribuito alle competenze tecniche specializzate durante il Rinascimento. Gli ingegneri, grazie alla loro capacità di risolvere problemi complessi e di realizzare opere ambiziose, si trasformarono in figure di spicco, il cui genio era oggetto di accesa competizione. Il fatto che Ivan III si rifiutasse categoricamente di permettergli di tornare in Italia, nonostante le insistenti richieste dei Rettori di Bologna (già nel 1479), evidenzia la strategica importanza attribuita a tali competenze tecniche. Ciò dimostra un cambiamento nel valore sociale, dove l'innovazione pratica e l'abilità ingegneristica divennero preziose quanto la potenza artistica o militare, influenzando le relazioni diplomatiche e lo sviluppo delle nazioni.

Il destino finale di Aristotele Fioravanti rimane avvolto nel mistero. Nonostante le molteplici richieste di rientro in patria, Ivan III fu irremovibile. Si ipotizza che sia morto a Mosca intorno al 1486, forse come ingegnere militare durante le campagne di Novgorod (1477-1478), Kazan' (1482) o Tver' (1485). Fu arrestato nell'inverno del 1483 per aver tentato di lasciare Mosca, e i suoi beni furono confiscati, anche se fu riabilitato entro l'agosto del 1485. La sua scomparsa senza una chiara traccia ha alimentato numerose leggende, rendendolo una figura quasi mitica.

I Templari a Bologna: Tra Fede, Potere e Soppressione

L'Arrivo e l'Insediamento (1161)

L'Ordine dei Poveri Compagni d'Armi di Cristo e del Tempio di Salomone, comunemente noti come Cavalieri Templari, fu fondato nel 1119 da Ugo di Payens con lo scopo primario di proteggere i pellegrini in Terrasanta [User Query]. La loro presenza si estese rapidamente in tutta Europa, e Bologna divenne una delle loro sedi più influenti in Italia, con il loro arrivo documentato nel 1161.

La loro sede principale, conosciuta come "Magione Templare" o "Masone," era strategicamente posizionata lungo Strada Maggiore, non lontano dall'attuale Palazzo Scaroli (Strada Maggiore 80) e in prossimità del complesso di Santo Stefano. Sebbene il complesso di Santo Stefano non fosse di loro proprietà diretta, i Templari contribuirono significativamente alla sua valorizzazione grazie ai loro profondi legami con la Terrasanta. Bologna era considerata la sede templare più importante d'Italia, a capo della "provincia" del Nord Italia.

L'Ordine a Bologna: Influenza e Ricchezza

Nel corso del tempo, l'Ordine dei Templari accumulò un'immensa ricchezza, con la gestione finanziaria che si concentrò a Parigi dopo la caduta di Acri nel 1291 e la conseguente espulsione dei cristiani dalla Terrasanta [User Query]. A Bologna, i loro possedimenti erano vasti e diversificati. Oltre alla Magione e alle sue chiese, l'Ordine deteneva numerosi terreni e case nella zona est della città, lungo la Via Emilia, estendendosi fino a località come San Vittore, San Lazzaro, Castenaso, Pianoro, Budrio, Medicina e Castel San Pietro. L'area circostante la Basilica di San Petronio, dove sorgeva la chiesa di Santa Croce (simbolo dell'Ordine), era anch'essa di loro proprietà. Un calcolo approssimativo indica che possedevano oltre 83

ari di terreno, 24 case coperte da tegole ("cuppate"), un palazzo, due chiese e tre casamenti agricoli, un patrimonio considerevole per l'epoca.

La significativa presenza e la notevole ricchezza dei Templari a Bologna, insieme alla loro posizione strategica su Strada Maggiore, rivelano una profonda integrazione nel tessuto economico e spirituale della città, ben oltre una semplice presenza. Le vaste proprietà e la loro influenza sul complesso di Santo Stefano indicano un ruolo attivo nella vita cittadina, rendendo la loro successiva soppressione un evento di grande rilevanza locale.

Il Processo e la Difesa di Pietro da Bologna

Nel 1310, il re di Francia Filippo IV, detto il Bello, avviò un feroce processo contro i Templari, motivato principalmente dal desiderio di impadronirsi dei loro ingenti beni. In questo momento critico, un bolognese, Pietro da Bologna, cappellano ed esperto di diritto, fu scelto come uno dei quattro procuratori per perorare la causa dell'Ordine davanti al tribunale pontificio di Parigi, designato da ben 560 confratelli.

Nonostante fosse egli stesso trascinato in catene davanti al tribunale, Pietro si distinse per la sua appassionata difesa dell'Ordine. Denunciò con veemenza le confessioni estorte con la tortura e le false accuse mosse contro i cavalieri, affermando la purezza dell'Ordine e la natura infame e assurda delle accuse. La sua eloquente difesa è ampiamente documentata da fonti coeve.

Il destino di Pietro da Bologna rimane in parte oscuro. Alcuni storici suggeriscono che scomparve dalle carceri di Parigi nel maggio 1310, prima del rogo dei suoi confratelli. Tuttavia, teorie più recenti, supportate da fonti coeve e non, ipotizzano che Pietro da Bologna, il cui nome di nascita potrebbe essere stato Pietro Roda di Monte Acuto delle Alpi (BO), riuscì a tornare sano e salvo a Bologna. Si ritiene che sia stato protetto dall'Arcivescovo Rinaldo da Concorezzo e che sia morto come Cavaliere di Malta nel 1329 nella Magione di Strada Maggiore a Bologna, dove si presume riposi tuttora nel cimitero templare.

L'Eccezione Bolognese: Protezione e Indulgenza

Una delle peculiarità più significative del processo ai Templari a Bologna fu l'assenza di torture, un'eccezione rispetto a quanto accadde nel resto d'Europa. Questa circostanza fu resa possibile grazie alla protezione dell'arcivescovo Rinaldo da Concorezzo di Ravenna e all'Inquisizione francescana, che si dimostrò più indulgente rispetto a quella domenicana.

Rinaldo da Concorezzo assunse una posizione "garantista" e controcorrente sull'uso della tortura, ritenendola un mezzo inaffidabile per accertare la verità. La sua sentenza nel secondo concilio ravennate stabilì che le confessioni estorte sotto tortura erano inutilizzabili se successivamente revocate, o se non ritrattate per timore di nuove torture, una prassi in netta controtendenza rispetto alla norma inquisitoria del XIV secolo. Questo approccio, definito un "principio di modernità" e un "atto coraggioso," lo distinse dalla maggior parte dei suoi contemporanei. È probabile che la sua conoscenza personale di Filippo IV e il suo impegno per la rigenerazione morale del clero lo abbiano portato a dubitare delle accuse mosse contro i Templari.

Il concilio di Ravenna, sotto la guida di Rinaldo, deliberò all'unanimità l'assoluzione degli innocenti, e poiché tutti i Templari furono assolti, i beni dell'Ordine sarebbero rimasti all'Ordine. Rinaldo propose la

compurgatio canonica (purgazione per giuramento) per i Templari, suggerendo che si presentassero ai rispettivi vescovi di fronte ad almeno sette testimoni di sicura fede cattolica per purgarsi dalle accuse. Le indagini condotte da Rinaldo nel Nord Italia, inclusi gli interrogatori di due Templari a Cesena (le uniche prove superstiti delle inchieste giudiziarie in Nord Italia), furono condotte senza ricorrere alla tortura. Nonostante la bolla papale

Dudum ad eliciendum del 27 giugno 1311, che lamentava l'operato di Rinaldo e ordinava la riapertura dei processi con l'uso della tortura, Rinaldo da Concorezzo non riaprì i processi, una decisione che ebbe conseguenze negative per la sua carriera futura.

La difesa legale di Pietro da Bologna e la posizione protettiva dell'Arcivescovo Rinaldo da Concorezzo contro la tortura rappresentano un raro esempio di resistenza giudiziaria e integrità etica all'interno dei processi templari, spesso brutali. Questo contesto offre una prospettiva più sfumata sulla giustizia medievale, dimostrando l'influenza che le figure locali potevano esercitare. Tale dinamica sfida la visione monolitica dell'Inquisizione e dell'autorità papale, rivelando che ecclesiastici di spicco potevano esercitare una significativa autonomia e un giudizio etico, fornendo una contro-narrazione alla comune immagine di persecuzione universale dei Templari.

Cronologia degli Eventi Chiave della Torre della Magione e dei Templari a Bologna

| Anno | Evento | Significato | Fonti |

| 1119 | Fondazione dell'Ordine dei Templari | Nascita dell'ordine militare-religioso che influenzerà Bologna. | |

| 1161 | Arrivo dei Templari a Bologna e insediamento in Strada Maggiore | Stabilimento di una delle sedi più influenti dell'Ordine in Italia. |

2 |

| 1291 | Caduta di Acri e spostamento centro di comando Templare a Cipro | Evento chiave che porta al declino dell'Ordine in Terrasanta. | |

| 1307 | Inizio della persecuzione dei Templari da parte di Filippo IV di Francia | L'inizio della fine per l'Ordine a livello europeo. | 42 |

| 1310 | Processo ai Templari a Parigi; difesa di Pietro da Bologna | Momento cruciale per la difesa dell'Ordine, con Pietro da Bologna come figura centrale. |

15 |

| 1312 | Soppressione dell'Ordine Templare da Papa Clemente V; confisca beni a Bologna | Decreto papale che segna la fine ufficiale dell'Ordine e il trasferimento dei beni. |

14 |

| 1455 | Spostamento della Torre della Magione da Aristotele Fioravanti | Straordinaria impresa ingegneristica che rende Fioravanti celebre. |

1 |

| 1465 | Aristotele Fioravanti chiamato alla corte di Mattia Corvino in Ungheria | Riconoscimento internazionale del suo genio in architettura militare. |

3 |

| 1474-1475 | Aristotele Fioravanti si trasferisce in Russia al servizio dello Zar Ivan III | Culmine della sua carriera internazionale, con opere monumentali come la Cattedrale dell'Assunzione. |

3 |

| 1486 (circa) | Morte (presunta) di Aristotele Fioravanti a Mosca | Fine misteriosa di uno dei più grandi ingegneri del Rinascimento. |

3 |

| 1805 | Demolizione della Chiesa di Santa Maria del Tempio da parte dell'esercito napoleonico | Un tentativo di scovare il tesoro templare e parte delle soppressioni napoleoniche. |

42 |

| 1825 | Demolizione definitiva del campanile della Magione per ordine di Luigi Aldini | Ultimo tentativo documentato di trovare il tesoro e cancellazione definitiva della struttura. |

, 2 |

Le Chiese Templari di Bologna: Memorie Scomparse

L'Inventario del 1312

Nel 1312, a seguito del decreto di Papa Clemente V che sanciva la confisca dei beni dell'Ordine, l'inventario stilato a Bologna includeva quattro chiese principali legate ai Templari: Santa Croce, Santa Maria Maddalena de Turlionibus, San Giovanni Battista e Santa Maria del Tempio [User Query]. È un fatto notevole che nessuna di queste strutture sia sopravvissuta fino ai giorni nostri nella sua forma originale].

Il Destino delle Chiese

Il destino di queste chiese templari a Bologna è un esempio eloquente di come la storia urbana e le motivazioni politiche ed economiche abbiano plasmato e talvolta cancellato il patrimonio architettonico. La scomparsa sistematica di queste strutture, sia per lo sviluppo urbano che per demolizioni deliberate, sottolinea una sorta di cancellazione della loro eredità fisica, rafforzando l'aspetto di "memorie perdute" della loro presenza in città.

-

Santa Croce: Questa chiesa, che faceva parte della commenda bolognese dei Cavalieri di Malta (eredi dei beni templari), fu demolita alla fine del Trecento. La sua distruzione fu necessaria per far posto alla costruzione della maestosa Basilica di San Petronio, un simbolo dell'ambizione civica di Bologna.

-

Santa Maria Maddalena de Turlionibus: Fondata nel XII secolo, questa chiesa fu affidata alle suore di Santa Caterina di Quarto dal 1291 al 1668. Nonostante non sia stata "demolita" nel senso stretto del termine, subì significative ricostruzioni e ampliamenti nel 1758-1763 sotto la direzione di Alfonso Torreggiani e successivamente nel 1835 da Vincenzo Vannini. Queste trasformazioni alterarono radicalmente il suo aspetto e la sua struttura originale, cancellando di fatto le tracce della sua origine templare.

-

San Giovanni Battista: Citata nell'inventario del 1312, questa chiesa servì anche come ospedale nel 1315. La sua connessione templare è rafforzata dal fatto che i Cavalieri Ospitalieri, che ereditarono i beni templari, fondarono una chiesa e un ospedale con lo stesso nome vicino alla Magione templare di Milano, che in seguito acquisì tutte le proprietà templari. A Bologna, la chiesa di San Giovanni Battista cadde in un grave stato di abbandono a metà del Cinquecento e fu ulteriormente danneggiata da un incendio all'inizio del Settecento, il che portò alla sua ricostruzione tra il 1720 e il 1730. Il suo destino come struttura templare specifica è meno chiaro, dato che diverse chiese successive condivisero lo stesso nome.

-

Santa Maria del Tempio (o della Magione): Questa fu la sede principale dei Templari a Bologna. La chiesa stessa fu chiusa nel 1808 e annessa alla vicina chiesa di Santa Maria dei Servi. La sua demolizione avvenne nel 1805 per mano dell'esercito napoleonico, probabilmente nel tentativo di scovare il presunto tesoro templare. Il suo campanile, quello che Fioravanti aveva spostato nel 1455, fu definitivamente distrutto nel 1825 per ordine di Luigi Aldini, segretario dell'Agenzia dei Beni Nazionali, anche lui alla ricerca del tesoro. Le ultime testimonianze materiali della presenza templare a Bologna furono cancellate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il contrasto tra la meticolosa documentazione dell'impresa di Fioravanti e la successiva distruzione dell'oggetto stesso di quella prodezza è particolarmente toccante. Questo schema di demolizione, sia per grandi progetti civici che per speculative cacce al tesoro, ha contribuito all'"oblio" della presenza templare a Bologna. Ciò evidenzia come la memoria storica possa essere fisicamente cancellata dalle priorità delle epoche successive, lasciando solo frammenti di evidenza e leggende persistenti.

Le Chiese Templari di Bologna e il Loro Destino

| Nome Chiesa | Note Storiche Templari | Destino Finale e Anno | Motivazione/Contesto | Fonti |

| Santa Croce | Citata nell'inventario del 1312; parte della commenda bolognese dei Cavalieri di Malta (ex Templari). | Demolita a fine Trecento. | Per far posto alla costruzione della Basilica di San Petronio. |

User Query, 8 |

| Santa Maria Maddalena de Turlionibus | Citata nell'inventario del 1312. | Ricostruita e ampliata più volte (1758-1763, 1835); struttura originale persa. | Trasformazioni architettoniche nel corso dei secoli; affidata a suore dal 1291 al 1668. |

User Query, 29 |

| San Giovanni Battista | Citata nell'inventario del 1312; ospedale nel 1315. | Stato di abbandono metà '500, danneggiata da incendio inizio '700, ricostruita 1720-1730. | Difficoltà di mantenimento e successivi interventi di ristrutturazione. |

User Query, 8 |

| Santa Maria del Tempio (o della Magione) | Sede principale dei Templari a Bologna dal 1161. | Chiesa demolita nel 1805; Campanile demolito nel 1825. | Demolizione della chiesa da parte dell'esercito napoleonico (1805) e del campanile da Luigi Aldini (1825), entrambi con la presunta motivazione di cercare il tesoro templare. Chiusa nel 1808 e annessa a Santa Maria dei Servi. |

User Query, 2 |

Il Tesoro Templare: Una Leggenda che Persiste

La Vera Motivazione di Achille Malvezzi

Torniamo al 1455, l'anno della straordinaria impresa di Aristotele Fioravanti. L'incarico di spostare il campanile di Santa Maria del Tempio fu affidato all'ingegnere dal cavaliere Achille Malvezzi, rettore della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano, che aveva acquisito le proprietà templari dopo la loro soppressione. Sebbene Malvezzi dichiarasse che la torre ostacolava la sua vista e il prospetto della chiesa, la vera motivazione era ben più misteriosa e radicata in una leggenda che affascinava Bologna da secoli.

Malvezzi era convinto che i Templari, prima di essere arrestati e perseguitati, avessero sepolto un ingente tesoro d'oro nelle fondamenta del campanile. Con il pretesto di liberare la visuale, incaricò Fioravanti dello spostamento, nutrendo la speranza di portare alla luce le ricchezze nascoste.

La Ricerca Fallita del 1455 e i Tentativi Successivi

Nonostante l'enorme sforzo e l'ingegno profuso da Fioravanti per traslare il campanile, Achille Malvezzi non trovò mai alcun tesoro nascosto nelle sue fondamenta. La delusione del committente non spense però la leggenda, che continuò a persistere e ad alimentare la fantasia collettiva.

Nei secoli successivi, numerosi altri tentativi furono intrapresi per recuperare le presunte ricchezze templari. Nel 1805, l'esercito napoleonico demolì la chiesa di Santa Maria del Tempio, un'azione che potrebbe essere stata motivata, almeno in parte, dalla speranza di scovare il tesoro. Anche il campanile, salvato da Fioravanti, non sfuggì a questo destino: fu raso al suolo nel 1825 per ordine di Luigi Aldini, segretario dell'Agenzia dei Beni Nazionali, il cui intento di trovare il tesoro era esplicito. Come nel 1455, l'oro dei Templari non fu trovato.

La persistenza della leggenda del tesoro templare, che ha spinto figure di diverse epoche – da un nobile del XV secolo a forze napoleoniche e funzionari del XIX secolo – a intraprendere azioni significative, persino distruttive, illustra il potere duraturo di tali narrazioni storiche. L'attrazione per le ricchezze nascoste, soprattutto quelle attribuite a un ordine potente e misterioso come i Templari, è stata una forza motrice costante nel corso della storia.

La Leggenda Oggi

Ancora oggi, il mistero del tesoro templare nascosto sotto le antiche pietre di Bologna continua ad affascinare e ad alimentare teorie e ricerche. Più recentemente, è stato persino proposto un progetto di scavi tra la chiesa di Santa Caterina e gli antichi possedimenti dell'Opera Pia Poveri e Vergognosi, ma l'iniziativa è stata bloccata dall'opposizione cittadina.

Tuttavia, i lavori di ripristino della pavimentazione di Strada Maggiore hanno recentemente rivelato la presenza di tunnel e cripte sconosciute sotto l'antica Magione templare. Questi ritrovamenti suggeriscono che i monaci potrebbero aver nascosto alcuni beni prima dell'inventario e del trasferimento delle loro proprietà. Un esempio di ciò è una delle campane della torre, che fu ritrovata nel campanile della chiesa di Sant'Andrea in Corneliano a Monte Budello, venduta da Luigi Aldini intorno al 1808.

Questa interazione tra fatti storici, credenze popolari e trasformazioni urbane è evidente. La leggenda del tesoro, sebbene non provata, è diventata un motore per cambiamenti architettonici significativi a Bologna, modellando il suo paesaggio fisico e contribuendo alla cancellazione delle stesse tracce templari che si cercava di sfruttare. La tendenza umana a cercare spiegazioni tangibili, spesso materiali, per i misteri storici continua a manifestarsi.

Conclusione: Bologna, Culla di Ingegno e Mistero

La storia di Bologna è un intreccio affascinante di straordinarie imprese ingegneristiche, della complessa narrazione dei Cavalieri Templari e del persistente fascino di un tesoro nascosto. La lapide di Strada Maggiore è un simbolo di questa ricchezza storica, un monito di un passato in cui l'ingegno umano sfidava i limiti del possibile.

Aristotele Fioravanti emerge come una figura visionaria del Rinascimento, un ingegnere il cui lavoro ha lasciato un'impronta indelebile non solo in Italia, ma anche nelle corti d'Ungheria e della Russia. La sua capacità di "muovere le torri" non fu solo una dimostrazione di abilità tecnica, ma un ponte tra il sapere pratico medievale e l'approccio scientifico rinascimentale, influenzando i maestri a venire.

Parallelamente, la presenza dei Templari a Bologna rivela una storia unica, contraddistinta da una rara protezione giudiziaria e dalla coraggiosa difesa di figure come Pietro da Bologna e l'Arcivescovo Rinaldo da Concorezzo. Questa specificità offre una prospettiva più articolata sui processi inquisitori dell'epoca, mostrando come l'influenza locale e l'integrità etica potessero mitigare la brutalità della persecuzione.

Infine, il mistero irrisolto del tesoro templare continua a catturare l'immaginazione. Le ripetute ricerche, che hanno portato alla demolizione di antiche strutture, evidenziano come le leggende storiche possano esercitare un potere così forte da plasmare il paesaggio urbano e la memoria collettiva. Il destino di queste chiese, scomparse per far posto a nuove costruzioni o nella vana speranza di un ritrovamento, ci ricorda che la storia è un processo dinamico, in cui il passato viene continuamente reinterpretato e, a volte, fisicamente cancellato.

La storia di Bologna, con le sue torri spostate, i suoi cavalieri enigmatici e i suoi tesori celati, ci invita a esplorare le profondità dell'ingegno umano, le dinamiche di fede e potere, e l'eterna fascinazione per l'ignoto. Studiare e preservare queste narrazioni non significa solo conservare fatti storici, ma mantenere viva una parte essenziale dell'identità di una città e della più ampia vicenda umana.

.webp)